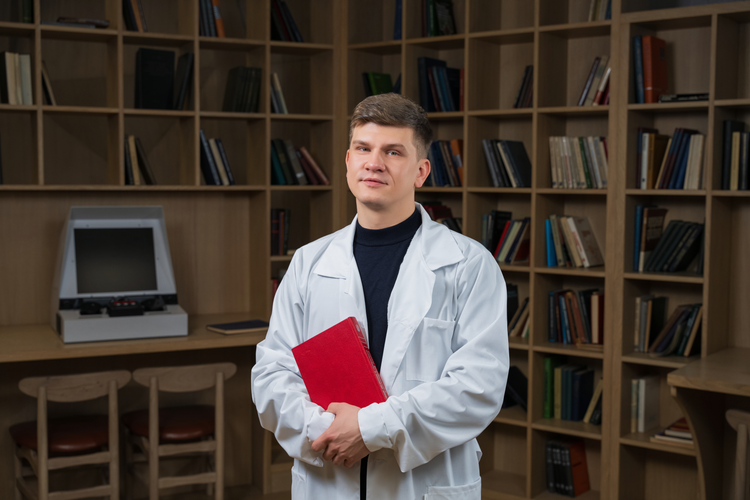

Биоинженер Егор Плахотнюк: «Через 20-25 лет мы сможем пересаживать выращенные органы»

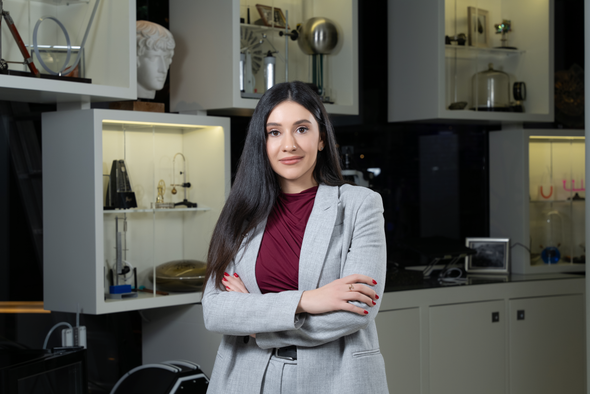

Редакция «Постньюс» совместно с Black Science запускает цикл интервью с молодыми учеными госкорпорации «Росатом». Сегодняшний герой — ведущий инженер лаборатории аддитивных технологий и биоинжиниринга Акционерного общества «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», руководитель проекта «Биофабрикация» Егор Плахотнюк. Он рассказал, как можно совместить любовь к скульптуре и биопечати и при чем тут тяжелая музыка.

— Как бы ты для маленького ребенка объяснил, чем ты занимаешься?

— Один из главных плюсов моей области — это то, что ее достаточно просто представить и объяснить. Если попытаться уместить в одно слово то, чем я занимаюсь, то этим словом будет «биопечать». Если попробовать рассказать чуть подлиннее, то это не совсем привычная нам биопечать. То, что мы понимаем под этим словом, обычно относится исключительно к аддитивному способу создания объектов. Это значит, что мы получаем орган с помощью послойного нанесения клеток. В чем проблема такого метода? В том, что если речь про большие, объемные органы, пока мы наносим верхние слои, нижние уже могут умереть из-за нехватки питательных веществ. Поэтому лучше все собирать моментально. Тут мы и выходим на сцену.

Наша лаборатория разрабатывает технологию поэтапной формативной печати органов. Что это значит? Формативная печать означает единомоментное придание необходимой формы, а начинаем мы с малых структур, которые позволяют нам выстроить систему, способную питать саму себя. Затем мы планируем постепенно перейти к тому, чтобы создать вокруг этого полноценный орган. Пока что нам удалось построить небольшой эквивалент кровеносного сосуда.

— А можешь поподробнее рассказать, как выглядит процесс построения такого сосуда?

— Сейчас мы используем акустическое поле — если совсем упрощать, с помощью определенной частоты мы можем управлять клеточным материалом в объеме. Формировать полый цилиндр, трубочку. Дальше мы планируем начать использовать сразу и акустические, и магнитные поля. Это позволит нам эффективнее бороться с гравитацией и делать куда более крутые и сложные вещи, чем сейчас.

— В конце концов, вы планируете перейти к созданию полноценных органов, верно?

— Да, можно сказать, что это финальный этап нашего проекта и всего нашего направления. Я люблю одну игру, где нужно строить завод, поэтому покажу на ее примере. В этом симуляторе, чтобы организовать предприятие, нужно сначала отладить какой-то один узел. Ты его можешь сохранить, чтобы после использовать в более крупном проекте. А затем с помощью нескольких таких узлов масштабировать систему. В нашей работе то же самое. Сейчас мы отрабатываем один конкретный узел, который мы сможем использовать в многоуровневом многоэтапном процессе создания более сложных органов и систем.

У нас есть четкий пайплайн. Сначала мы доработаем сосуды, затем перейдем на функциональные ткани: эндокринные железы, например. После — на более сложные органы с выводящими каналами и протоками — печень и почки. Но сначала сосуды. Почему именно они? Потому что это основные транспортные магистрали нашего организма, которые переносят кислород и питательные вещества, которые обеспечивают работоспособность всей системы. Построив нужные «дороги», мы сможем организовать вокруг них и «жилые и рабочие районы» — функциональные клетки и органы.

— Прости за глупый вопрос: а откуда вы берете клетки?

— Все, что я описал, делается из клеток пациента, чтобы орган не вызывал отторжений, как бывает в случае с синтетическими материалами и аллотрансплантатами. Это, кстати, главное, но не единственное, наше преимущество перед такими подходами к восстановлению функций тканей и органов. Другое дело, откуда эти клетки брать. Так как органы состоят из разных типов клеток, то нам для построения нужно всего понемногу. Например, при создании того же кровеносного сосуда мы пока что используем эпителиальные, гладкомышечные и соединительные клетки.

— Так, еще один дилетантский вопрос: насколько я помню по урокам биологии, дифференцировка клеток происходит на этапе формирования эмбриона…

— Да, это так. Но мы научились дифференцировать клетки, например, из жировой ткани. Совместно с коллегами из Сеченовского университета мы разработали метод, который позволяет переработать эту ткань в стволовые клетки и далее получить нужный нам тип клеток. Но это могут быть и другие. При этом нам достаточно, к примеру, 10 мл клеточной массы, чтобы затем ее размножить и нарастить и получить уже 100 мл, которые можно будет использовать для формирования тканевых сфероидов — это базовая единица для биопечати. Из этих сфероидов затем уже можно моделировать то, что мы задумали.

— Через сколько лет из этого можно будет получить полноценные органы?

— Это сложно сказать наверняка. Сейчас самая дальняя граница нашего планирования — это 40-е годы. К этому моменту, как нам представляется, технологии позволят поставить систему биопечати на поток. То есть, как я уже сказал, отработать те самые мелкие узлы и начать их использовать в более крупных изделиях. В том числе, создавать полноценные органы. Грубо говоря, в течение 20-25 лет технологии позволят это делать. Что касается трансплантации сосудов, то мы планируем ввести это в практику уже до 2030 года.

В ближайшее время планируем провести тестовую операцию на животном, посмотреть, как все будет работать, набить руку. Потому что много чего нужно изучить, проверить на практике. Все-таки биопечать — это многовекторная работа. Здесь нужно контролировать огромное количество процессов, каждый из которых может повлиять на конечный результат.

— И в каких направлениях вы планируете развивать эту технологию в ближайшее время?

— У нас пока два варианта. Первый — нам дают клетки, и из них мы производим тканевый эквивалент необходимого органа или ткани и передаем ее на трансплантацию. Но нам больше хотелось бы второго — чтобы мы могли поставлять комплексы биофабрикаторов для создания таких тканей в медицинские центры. Понятно, что не хватит специалистов и техники на каждую поликлинику. Но было бы круто покрыть хотя бы крупнейшие медцентры России и ближайшего зарубежья для улучшения качества жизни людей.

Потому что не знаю, как другим ученым в нашей отрасли, но мне отрадно, когда мы можем не просто делать временную заплатку, а спасать жизни людей, возвращать их к нормальной жизни. Особенно тем, на ком уже почти поставили крест — чаще всего сейчас такие пациенты просто ждут свою очередь и далеко не факт, что смогут дотянуть до операции. У таких людей будет не просто второй шанс, а настоящая полноценная жизнь.

— Давай вернемся к самым истокам. В какой момент ты решил заняться биоинжинирингом?

— На самом деле я тоже не сразу дифференцировался. В том смысле, что до бакалавриата особо не понимал, чем хочу заниматься. У меня была только «психологическая травма»: мне в детстве сказали, что талантливый человек талантлив во всем. А я в детстве очень много чем увлекался, и, что интересно, у меня много что получалось.

И в гуманитарной сфере — я 11 лет проучился в художественной школе, занимался скульптурой, играл на музыкальных инструментах — и в технической: с детства любил чертить всякие схемы (это я сейчас понимаю, что они не по ЕСКД были), мне нравились геометрия, математика, генетика и физика. В последнюю, конечно, дольше приходилось въезжать, но оказалось, что у меня просто такой тип мышления. Да и обычно как: когда ты дольше вникаешь в предмет, у тебя глубже понимание.

Но с одной стороны, круто иметь разные интересы, быть разносторонней личностью. А с другой — как будто бы это обязывает тебя не бросать всё это, продолжать этим заниматься и при этом везде преуспевать в равной степени. Если возвращаться к тому, как получилось, что я стал биоинженером — по сути, это произошло случайно. Я просто искал интересное направление и в итоге поступил на бакалавриат в НИУ МАИ, на направление «Биотехнологические системы и технологии». Мне показалось, что это увлекательно. И так оно и вышло.

Вообще, это безумно интересная совокупность разных дисциплин: тут и материаловедение, и инженерия, и биология, и управление системами, и программирование. Все это соединяется в один большой и ни на что не похожий ком. И меня это зацепило. Уже в процессе обучения я вошел во вкус, поступил на программу совмещенной магистратуры и аспирантуры iPhD «Биоматериаловедение» в НИТУ МИСИС.

И если в бакалавриате я в своей выпускной работе только в теории описывал инновационные способы транспортировки органов для трансплантации, то в МИСиС я уже с моим научным руководителем Федором Святославовичем Сенатовым начал пытаться реализовывать это на практике, работая над материалом для коммуникаций в таком аппарате.

— Учитывая обилие твоих талантов, не жалеешь в какие-то моменты, что выбрал науку?

— А я просто стараюсь не забрасывать всё остальное. Сейчас, конечно, мне все меньше удается жонглировать увлечениями, но я стараюсь совсем не душить свою творческую натуру, потому что знаю, что иначе она прорвется. А так у нас до сих пор с другом куча музыкальных проектов. Вообще я несколько лет выступал с группой, мы даже выпустили несколько альбомов. Был и сольный проект. Единственное, что если раньше я пел про разбитое сердце, то сейчас — про чувства жене. Но большинство, из тех демок, которые мы делаем, конечно, отправляются в стол. Когда-нибудь, возможно, дойдут руки довести до ума и сделать из них что-то стоящее.

А пока что мне нравится балансировать так, чтобы основную роль в моей жизни занимала наука. Потому что я вижу в этом проекте что-то такое, про что я читал в детстве в книгах Александра Беляева и Герберта Уэллса. А сейчас я фактически делаю это своими руками. Это очень вдохновляет. И это — думаю, многие ученые мои слова подтвердят — тоже своего рода творчество.

— А помимо музыки и скульптуры как ты разгружаешь мозг в свободное время?

— Очень надеюсь в ближайшее время вернуться в спорт, чтобы хотя бы поддерживать форму — сейчас на это остается очень мало времени. А так, наверное, главное хобби — это книги. Потому что по дороге на работу успеваю много чего почитать. Относительно недавно вот открыл для себя Виктора Пелевина, прочел как раз только-только вышедшую книгу «Круть». Там все пронизано этим дзен-буддизмом (ну как я его понимаю). Это заставляет по-другому, по-философски посмотреть на жизнь, справляться с трудностями, либо просто пощекотать себе мозг с помощью разгоняемых там теорий про тайные общества и как люди живут в новом технологическом мире будущего.

А так еще игры люблю. Вот на PlayStation наконец прошел God of War: Ragnarok. Я вообще давний фанат этой серии. Еще недавно с женой прошли It Takes Two, отличная игра вообще, про трудности которые можно продолжить вместе. Ну и игра Satisfactory, которую я в начале упоминал — там мы с другом можем хоть по сто часов сидеть спокойно и все строить и строить наш инопланетный завод. Но это редко бывает, когда наши графики совпадают свободным временем.

— И последнее: какой строчкой песни ты описал бы свое текущее жизненное состояние?

— У группы Breathe Carolina есть песня Sellouts совместно с бывшим вокалистом Asking Alexandria Дэнни Уорснопом. Там есть отличные строчки: «I can't change my story, but I'll do the best I can» — «Я не могу изменить свою историю, но я сделаю все, что в моих силах».