«Русский бунт, бессмысленный и беспощадный»: как Пугачев возглавил крупнейшее восстание России?

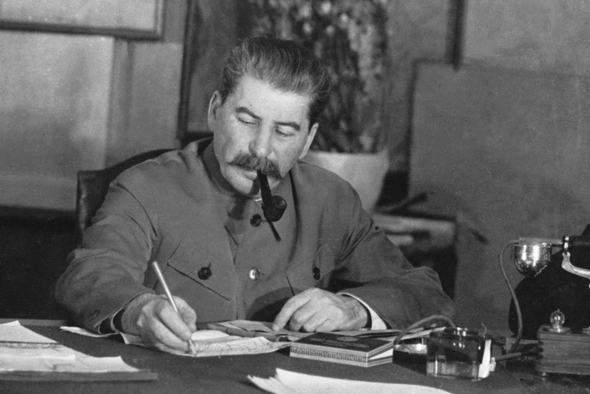

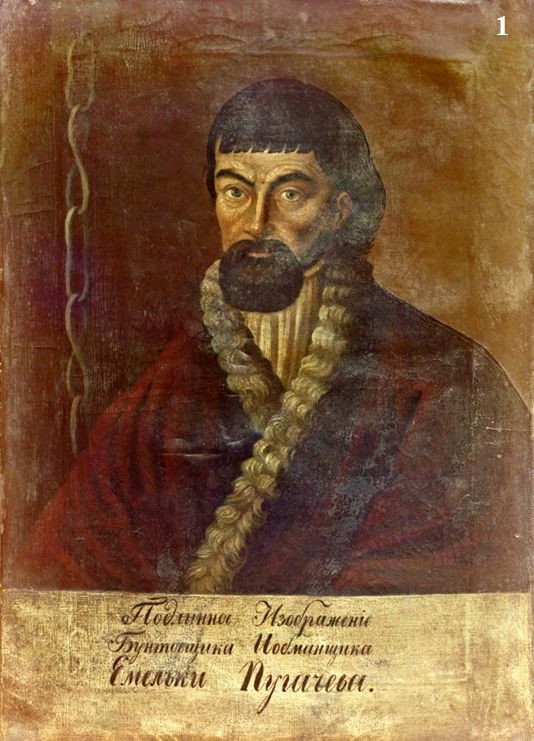

Сегодня исполняется 250 лет со дня, когда в Москве на Болотной площади казнили донского казака Емельяна Пугачева. Благодаря своему красноречию и актерскому таланту он притворился Петром III и возглавил крупнейшее в российской истории крестьянское восстание, о котором впоследствии писали известные литераторы. Почему крестьяне и казаки поддержали Пугачева? Как ему удалось притвориться Петром III? И зачем почти спустя век Александр II упоминал его? Разбираемся.

Каким было положение крестьян накануне восстания?

На протяжении XVIII века при разных правителях шел процесс усиления крепостного права. Чтобы обеспечить порядок на местах и заручиться поддержкой дворян, власти издавали указ за указом, которые все сильнее закабаляли крестьян.

Так, в 1747 году помещикам разрешили продавать крестьян в рекруты, а в 1760-м — ссылать крепостных в Сибирь за малейший проступок. В 1767-м Екатерина II запретила крестьянам жаловаться на своих помещиков. Так подневольные люди потеряли последнюю возможность быть услышанными. Их могли продать, купить, подарить, отдать за долги или наследовать.

В результате к 1770-м годам начало усиленно расти сопротивление крестьян. Они устраивали восстания и бунты, которые, однако, жестко подавлялись властью. Так, в 1768-м на Правобережной Украине вспыхнуло восстание гайдамаков (Колиивщина). В 1771-м в условиях эпидемии чумы случился Чумной бунт в Москве.

Не менее тяжелым было положение приписных крестьян, которые работали не на земле помещика в сельском хозяйстве, а на заводах. Их принуждали к труду, за который они не получали зарплату — за работу крестьянам давали лишь еду и крышу над головой. Поэтому в 1760-1764 годах на заводах Урала постоянно бушевали восстания.

Чем были недовольны казаки?

Одновременно с закрепощением крестьян ухудшалось положение вольных казаков, которые жили за реками Яик (сегодня — Урал) и Дон и охраняли южные границы. Издавна между казаками и царской властью существовал негласный договор, по которому казаки получали внутреннюю свободу и самоуправление в обмен на охрану границ.

Однако со времен Петра I казаков перевели в ведение Военной коллегии, которая по сути лишила их права выбора своего атамана. Отныне он назначался руками чиновников. Это привело к расколу казачества, которое увидело в этом наступление на свои вольные привилегии.

В 1771-м среди яицких казаков начались волнения. Власти лишили их важной привилегии беспошлинного лова рыбы и добычи соли. Очевидно, те не были готовы сдаться и с тех пор ждали шанса восстановить свои права.

Кроме того, многие крестьяне, которые бежали от своих помещиков, хотели связать судьбу именно с казачеством. Безусловно, их привлекал вольный образ жизни. Именно в этой свободной среде вооруженных людей и зародились таинственные слухи о самозванце.

Что за слухи о чудесном спасении Петра III?

Феномен самозванчества получил особое распространение в период Смуты, когда в одно и то же время появились десятки Лжедмитриев. Нечто подобное произошло и в этот раз накануне восстания.

После гибели мужа императрицы Екатерины II — Петра III — по стране поползли слухи, что им уже был подготовлен манифест о крестьянской воле, но за это «злые» дворяне убили императора и якобы скрыли документ. Затем, однако, Петру III будто бы чудом удалось спастись. Эти слухи породили надежду на царя-избавителя, после чего появились десятки самозванцев под именем Петра III.

Таким образом, как пишет историк Натан Эйдельман, крепостная Россия была подобна «пороховому складу, готовому взорваться от искры». «Но многим ли дано ту искру высечь?» — задается он вопросом.

Случалось, что удалой солдат, отчаянный мужик или мещанин вдруг объявляли себя настоящими императорами, сулили волю, поднимали сотни или десятки крестьян, но тут же пропадали — в кандалах, под кнутом; Пугачев же, как видно, слово знал — был в своем роде одарен, талантлив необыкновенно. Иначе не сумел бы...

一 Натан Эйдельман, «Твой восемнадцатый век»Откуда взялся Пугачев и как он возглавил восстание?

Емельян Пугачев родился в семье бедных казаков станицы Зимовейской на Дону. С молодых лет он стал участником Семилетней войны и за отличие в боях получил чин хорунжего (первый офицерский чин в казачьих войсках). С войны он вернулся, когда ему не было и 20 лет.

Затем началась пора скитаний, дерзких поступков, арестов и побегов. Пугачев неоднократно выступал от имени казаков в роли челобитчика, пытался отправиться в Петербург и рассказать там о недовольстве казаков.

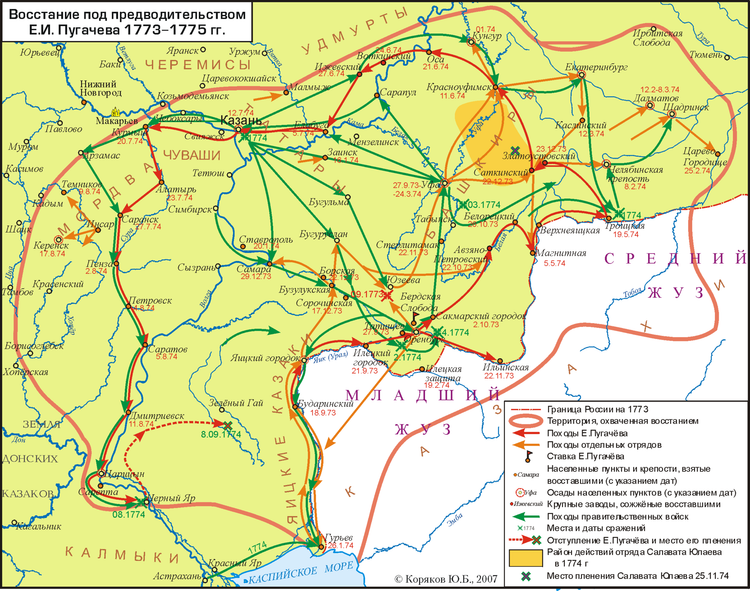

В 1773-м он сбежал из тюрьмы в Казани и стал пробираться на Яик, где после недавнего кровавого подавления волнений была напряженная обстановка. В том же году Пугачев объявил себя Петром III, и его незамедлительно поддержали местные казаки. Он обосновался в Яицком городке — столице казачьего войска, откуда начал рассылать по всей округе «царские манифесты».

Cамодержавного императора, нашего великого государя Петра Федоровича всероссийского и прочая, и прочая, и прочая… Будете мною, великим государем, жалованы: казаки и Калмыкии татары. И которые мне, государю императорскому величеству Петру Фе[до]ровичу, винные были, и я, государь Петр Федорович, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рекою с вершин и до ус[т]ья и землею, и травами, и денежным жалованьем, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом

一 Из манифеста 17 сентября 1773 годаЧтобы заручиться доверием крестьян и казаков, Пугачев использовал своеобразные приемы. О них подробно рассказывает Александр Пушкин в своем труде «История Пугачевского бунта». Во-первых, это «царские знаки»: у Пугачева появились своя печать, подпись и даже Голштинский флаг, который раньше принадлежал Петру III, но чудесным образом со времен Семилетней войны оказался у казаков. Во-вторых, это личный талант Пугачева к актерству и его дар убеждения.

Утром Пугачев показался перед крепостию. Он ехал впереди своего войска. “Берегись, государь, — сказал ему старый казак, — неравно из пушки убьют”. — “Старый ты человек, — отвечал самозванец, — разве пушки льются на царей?”… Странствуя по оренбургским степям, историк еще застает 80-90-летних свидетелей, содрогается от страшных, кровавых дел, слышит давно умолкнувшие, удалые речи — “разве пушки льются на царей?”

一 Александр Пушкин, «История Пугачевского бунта»Как началось и чем закончилось восстание Пугачева?

Слухи о том, что на Яике начался бунт, сильно взволновали Екатерину II. Ее вообще пугало все, что связано с историей гибели мужа, а успехи восставших лишь добавляли масла в огонь. И тут было от чего ужасаться, ведь на призыв Пугачева откликнулись тысячи недовольных крестьян и казаков.

17 сентября 1773 года к бунту примкнуло 70 человек, через два дня — уже 400. 5 октября Пугачев начал осаду Оренбурга вместе с 2,5 тыс. бунтовщиков. На пути к городу он захватил множество крепостей и небольших городов. Историю взятия одного из них описывает Пушкин в своей «Капитанской дочке».

Сопротивлявшихся не щадили, комендантов крепости казнили сразу. Особое признание получил пугачевский суд — он тоже красноречиво описан в повести Пушкина, а также запечатлен на картине Василия Перова.

22 марта 1774-го Пугачев потерпел первое поражение под Татищевой крепостью, однако не сдался и пошел на Урал с его заводами и приписными крестьянами набирать новое войско. Там к нему присоединились тысячи единомышленников.

В июле пугачевцы разгромили и взяли штурмом Казань, однако после этого у них начались неприятности. Так, их изгнали с левого берега Волги, и Пугачев решил вернуться на Южный Урал, откуда он начинал свой путь. Именно тогда бои царских войск и восставших охватили все Среднее Поволжье и приобрели необычайную жестокость.

14 сентября 1774 года сообщники решили выдать Пугачева, видя, что дело идет к поражению, и надеясь, что власти пощадят их. Пугачев кричал им: «Кого вы вяжете? Ведь если я вам ничего не сделаю, то сын мой, Павел Петрович, ни одного человека из вас живым не оставит». Это не остановило заговорщиков, в итоге 10 января 1775-го Пугачева публично казнили на Болотной площади в Москве.

Какой след оставило пугачевское восстание?

Прежде всего, больше 100 разрушенных заводов, десятки разоренных крепостей и городов и тысячи погибших. После этого бунта Екатерина II решилась на проведение губернской реформы, чтобы укрепить власть на местах и не допустить повторения событий.

Вплоть до времен Александра I были запрещены любые упоминания о Пугачеве. А сама Екатерина II сразу после бунта переименовала реку Яик в Урал, чтобы стереть из исторической памяти все напоминания о страшных событиях.

В будущем для декабристов и революционеров XIX века этот бунт стал символом того, что народ способен по их призыву подняться на борьбу с ненавистной им монархией и свергнуть царя.

Властям же история бунта постоянно напоминала о том, что может произойти, если так и не решить пресловутый крестьянский вопрос. Он в итоге разрешился только в 1861 году Александром II. В своей речи к дворянам от 28 января 1861-го он произнес фразу, в которой читалась явная отсылка к событиям пугачевского бунта: «Крепостное право не может вечно продолжаться и потому лучше, чтобы преобразование это совершилось сверху, чем снизу».

Эта публичная речь запустила масштабную реформу по отмене крепостного права в России — спустя почти век после страшных событий «пугачевщины».